Par Hervé Denès

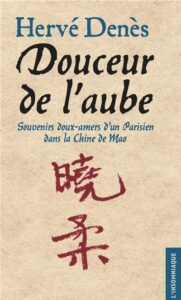

Extraits de Douceur de l’aube – Souvenirs doux-amers d’un Parisien dans la Chine de Mao

(L’Insomniaque éditeur, 2015)

(Titre modifié)

* * *

Présentation de l’éditeur :

A l’automne 1964, un jeune Parisien, étudiant de chinois, est recruté pour enseigner le français à l’Université de Nankin. Le jeune homme est vite confronté à la méfiance paranoïaque du Parti, qui va lui interdire toute rencontre authentique avec les Chinois, dont il est venu apprendre la langue. Malgré cela, il va nouer un lien amoureux avec une de ses élèves : Hsi Hsiao-jeou (Douceur de l’aube). Ils se fréquentent dans la clandestinité pendant un an. Le jeune sinisant découvre les travers d’une société sclérosée par la peur qu’inspirent le Parti et sa police : vie de caserne, puritanisme, interdiction de voyager, surveillance et délation… Le pays est à la veille de la « révolution » « culturelle », gigantesque manipulation orchestrée par Mao, et la situation des deux amants devient intenable. La jeune fille disparaît. Le Parisien est renvoyé sur les bords de la Seine, et cette période de sa vie demeurera une plaie jamais refermée.

* * *

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

• 1949 – Proclamation officielle de la République populaire de Chine.

• Mai 1958 – La ligne du Grand Bond en avant est entérinée par la direction du Parti communiste. Il s’agit avant tout d’aller plus vite dans le processus de collectivisation de l’agriculture, avec comme slogan : « Plus vite, mieux et plus économique. »

• Juin-juillet 1960 – Détérioration des relations entre la République populaire de Chine et l’URSS. Le gouvernement chinois accuse l’Union soviétique de déviation révisionniste alors que l’URSS traite le régime de Mao de nationaliste. L’URSS cesse ses programmes d’aide et retire ses quelques 1400 techniciens et experts.

• Hiver 1960 – Le Grand Bond en avant se termine en catastrophe, la famine règne dans les campagnes et le rationnement alimentaire est installé dans les villes. Le mouvement aura provoqué, selon les sources, de 15 à 40 millions de morts. Les affrontements au sein du Parti se terminent par la victoire des partisans de Mao.

• Décembre 1961 – L’URSS rompt ses relations diplomatiques avec la Chine, ainsi qu’avec l’Albanie, alliée de la Chine.

• Juillet 1963 – L’URSS signe avec les États-Unis et le Royaume-Uni le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires et condamne les efforts de la Chine pour développer la bombe atomique.

• 27 janvier 1964 – La France et la Chine établissent des relations diplomatiques.

• Novembre 1964 – En conséquence, Bao Ruowang (Jean Pasqualini du nom de son père français) est libéré des camps de concentration chinois et trouve refuge en France. Il racontera plus tard (Prisonnier de Mao, Gallimard, 1974) les sept ans passés au laogai. C’est un des premiers témoignages sur le système concentrationnaire chinois.

• Août 1964 – Arrivée à Pékin d’un groupe d’étudiants de l’Ecole des langues orientales chargés de développer l’enseignement du français dans quelques universités chinoises. Quatre des enseignants, dont l’auteur, sont envoyés à l’Université de Nankin.

• 16 octobre 1964 – Premier essai atomique chinois.

• 1965 – Intensification de l’engagement des États-Unis dans la deuxième guerre du Vietnam.

• 16 novembre 1965 – La « Circulaire du 3 mai », élaborée par Mao, déclenche officiellement la « Révolution culturelle », censée mobiliser les masses pour épurer le Parti.

• Été 1966 – Mao appelle les gardes rouges à faire « feu sur le quartier général », mot d’ordre qui accélère l’épuration du Parti au bénéfice de Mao et de son clan. Le Parti est paralysé.

• 3 novembre 1966 – Deux millions de gardes rouges défilent à Pékin devant Mao. Les factions « rebelles » de gardes rouges, échappant progressivement au contrôle de Mao, se lancent dans une critique de la bureaucratie, renversent les organisations de base du Parti et s’affrontent aux gardes rouges fidèles à Mao.

• Janvier-février 1967 – L’armée réprime les factions rebelles de gardes rouges. Les militaires reprennent partout du pouvoir. La violence des épurations et des affrontements fait des millions de morts.

• 1967-68 – Création par Mao et l’armée de comités révolutionnaires, afin d’encadrer le mouvement des gardes rouges. Entre 16 et 17 millions de « jeunes instruits » sont envoyés à la campagne.

• Janvier 1968 – Publication du document Où va la Chine ? élaboré par des gardes rouges rebelles du Hunan, qui critique l’orientation du groupe de Mao.

• Juillet 1968 – Mao publie l’« Avis du 3 juillet ». L’armée réprime férocement les factions rebelles et le pouvoir du Parti se rétablit un peu partout.

• Octobre 1968 – Le comité central du Parti annonce que « la Révolution culturelle a remporté une victoire décisive » et met fin aux luttes au sein du Parti.

• Avril 1969 – Le IXe Congrès du Parti confirme la victoire de Mao et le culte de la « pensée de Mao ». Les militaires, dirigés par Lin Biao, héritier présumé de Mao, constituent deux tiers du comité central.

• Automne 1970 – Disgrâce de Lin Biao, suivie de sa mort dans un « accident d’avion » en septembre 1971. Reprise du contrôle du Parti par les cadres et les structures traditionnelles.

• Printemps 1973 – Retour sur scène de Deng Xiaoping et disgrâce du clan de la Révolution culturelle, la « bande des Quatre ». Le Xe congrès confirme la reprise en main du Parti par la vieille garde.

• 1973 – Début du retour des campagnes des « jeunes instruits ».

• Septembre 1976 – Mort de Mao.

• Mars 1979 – Deng Xiaoping lance sa campagne de « réforme » et d’« ouverture » qui marque l’adoption du « socialisme de marché ».

*

* *

Extraits de la PRÉFACE de Jacques PlMPANEAU

LA LECTURE de ce livre d’Hervé Denès m’a ramené près de soixante ans en arrière. De 1958 à 1960, je fus étudiant à l’université de Pékin. Nous n’étions que deux étudiants français, les premiers depuis la fondation de la République populaire et les derniers avant l’établissement des relations diplomatiques avec la France en 1964. L’atmosphère y était celle qui est décrite dans ce livre. J’ai assisté à la fondation des communes populaires, au Grand Bond en avant qui entraîna une famine telle que plusieurs millions de gens en moururent, au mouvement pour la création des petites aciéries par tous les organismes, universités comprises, ce qui ne produisit que le gaspillage des objets en fer…

[…]

Le 1er octobre 1958, après mon arrivée, j’assistai moi aussi au défilé depuis une tribune et, le soir, j’allai aussi danser sur la place T’ien an-men, mais pour nous ce fut sans banquet.

Le 1er mai suivant, de nouveau, nous étions invités à prendre place dans la tribune pour le défilé. Cette fois, je demandai à défiler avec les étudiants de l’université. Il fallut faire à pied, en pleine nuit, les dix kilomètres qui nous séparaient de la ville, puis attendre des heures dans une rue adjacente sous un soleil de plomb. Chacun de nous hérita d’un bouquet de fleurs en plastique que nous étions supposés brandir en passant devant le Grand Timonier. Quand vint le moment d’arpenter la grande avenue, des soldats rangés tout du long nous firent signe d’accélérer, si bien que nous courions presque, malgré la chaleur et la poussière. Je commençai à marcher, le bouquet pendant au bout de mon bras. Quand nous atteignîmes la tribune, ce ne fut qu’un hurlement : « Vive, vive le président Mao ! » Lorsque nous arrivâmes à l’autre bout de l’avenue, je m’aperçus que, sans même en avoir conscience, et à mon plus grand étonnement, moi aussi j’avais crié « Vive, vive le président Mao ! » en brandissant mon bouquet de fleurs. Je compris ce jour-là – et je ne l’ai jamais oublié – que l’on peut faire faire ce qu’on veut à une foule hypnotisée par un délire collectif.

[…]

Deux jours plus tard, j’allai rendre visite à l’amie chinoise qui venait souvent passer la nuit dans ma chambre et lui racontai que j’avais en ce moment chez moi cet échappé d’un camp. « Je dois le dénoncer car si mes gens l’apprennent, c’est moi qui serai envoyée dans un camp », me dit-elle. Ses « gens », c’était la Sécurité, pour laquelle sa mère et elle travaillaient.

[…]

[J]’ai voulu simplement souligner que ce qui est décrit dans ce livre, c’est exactement l’atmosphère qui prévalait alors en Chine. A l’époque, les Occidentaux avaient connaissance de ce pays par les livres d’intellectuels comme Sartre et Simone de Beauvoir décrivant les merveilles de la vie en Chine. J’en conclus qu’« intellectuel » ne rime pas forcément avec « intelligence ». Rien d’étonnant à cela : ils avaient parcouru la Chine comme dans Cinq semaines en ballon.

[…]

Les livres comme celui d’Hervé Denès sont importants pour rectifier cette image qu’ont donnée les thuriféraires naïfs (étaient-ils vraiment si naïfs ?) du maoïsme. Pourquoi le publier si tard ? Simplement parce que, pour lui comme pour moi, il y a maintenant prescription et que l’écrire à notre retour, ç’eût été compromettre des personnes qui nous avaient fait confiance et s’étaient ouvertes à nous avec sincérité.

[…]

Hervé Denès et son amie chinoise furent, eux, victimes de ce qui peut arriver de plus horrible à des gens qui s’aiment. Les bureaucrates peuvent devenir les sbires du destin, qui décidément semble prendre plaisir à mettre en scène des drames. A lire que son amie faisait l’idiote pour échapper aux menaces des abjects bureaucrates, il me revient à l’esprit ces Chinois qui, tout au long de l’histoire de l’empire autocrate, ont eux aussi joué les idiots, ou même les fous, pour se sortir des filets des détenteurs du pouvoir. La Chine moderne est bien la légataire de l’Empire où n’existait parfois d’autre issue que le suicide.

[…]

*

* *

Extraits de l’AVANT-PROPOS de Hervé Denès

Cinquante ans ont maintenant passé depuis cette brève aventure où se mêlent des faits historiques aujourd’hui passablement oubliés et une histoire d’amour qui finit tragiquement. La Chine, immense pays sous-développé en 1964, est devenue depuis la deuxième puissance économique du monde. Elle n’en est pas devenue pour autant le paradis de la modernité auquel on voudrait nous faire croire. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de Chinois qui quittent le pays. Et ceux qui n’y parviennent pas en rêvent. Or les principales raisons de cet exode massif ce ne sont pas les formidables taux de pollution des villes, la dureté des conditions d’exploitation, la maigreur des salaires, ou l’obligation pour les couples de ne faire qu’un enfant.

La raison qui l’emporte sur toutes les autres, c’est l’existence d’une classe dirigeante jalouse de ses privilèges, qui exerce une dictature implacable depuis sa victoire sur les nationalistes, en 1949. L’arrogance de la bourgeoisie rouge, qui exerce son pouvoir d’une main de fer, a atteint des sommets. La corruption, portant parfois sur des montants faramineux, gangrène toutes les couches de la société. Les dirigeants eux-mêmes, croyant plus aux mensonges qu’ils diffusent depuis plus de soixante ans, veillent à doter leur progéniture de passeports étrangers.

Derrière les déclarations sur le « socialisme », le « communisme », la « réforme et l’ouverture », l’« harmonie » et autres mensonges serinés en boucle par les médias, sévit un appareil policier gigantesque qui contrôle tout et réprime durement la moindre expression de dissidence.

[…]

*

* *

Extraits de Douceur de l’aube – Souvenirs doux-amers d’un Parisien dans la Chine de Mao

*

AU PRINTEMPS 1964, j’étais inscrit en deuxième année de chinois à l’École des langues orientales, dite « Langues O’ », rue de Lille, à Paris. La France et la Chine venaient d’établir des relations diplomatiques et l’État chinois chercha aussitôt à développer l’enseignement du français. Nous apprîmes par la suite que Pékin cherchait à former rapidement des petits cadres francophones pour les envoyer faire du prosélytisme maoïste en Afrique.

[…]

J’avais alors 23 ans et, pour avoir côtoyé quelques radicaux lucides, familiers des idées de Socialisme ou Barbarie et de l’Internationale situationniste, j’étais prévenu contre le régime totalitaire – à l’époque nous disions « stalinien » – qui régnait à Pékin.

[…]

[…]

A Pékin, nous fûmes logés à l’hôtel de l’Amitié, dans la banlieue ouest de la capitale. […] La brouille entre l’URSS et la Chine était récente, et les experts étrangers qui habitaient là depuis quelques années continuaient d’appeler L’Amitié par son nom russe, Droujba. L’Amitié était en fait un camp hôtelier géré par une armée de domestiques (portiers, cuisiniers, serveurs, blanchisseurs, balayeurs, concierges qui y logaient. Un séjour de huit jours à Droujba suffisait à vérifier que nous étions bien dans un pays stalinien et que, par conséquent, les « amis étrangers » (c’est la case officielle dans laquelle nous étions rangés) y résidaient sous une étroite surveillance.

Aussitôt arrivés, nous fûmes invités à visiter quelques sites touristiques célèbres (la Cité interdite, le temple du Ciel, le palais d’Eté, la Grande Muraille) et conviés à une réunion quotidienne pour nous informer sur notre futur travail. Nous découvrîmes alors avec stupeur que les bureaucrates avaient décidé, sans nous consulter, que quatre d’entre nous ne resteraient pas à Pékin mais devraient aller enseigner dans le centre de la Chine, à Nankin.

[…]

NANKIN

EN 1964, NANKIN, ancienne capitale au temps du pouvoir nationaliste entre 1927 et 1949, était une ville d’environ un million et demi d’habitants – peut-être moins, car dans les calculs officiels, la ville proprement dite n’était pas séparée de l’unité administrative dont elle faisait partie, la municipalité de Nankin, laquelle comptait une vaste étendue de campagne.

C’était une ville pauvre. […] Les rues étaient surtout sillonnées de bicyclettes, de quelques camions et de rares conduites intérieures réservées aux membres de la nomenklatura, dissimulés à l’arrière par de petits rideaux de cretonne grise,qui traversaient la ville à vive allure et fonçaient sur les piétons et les cyclistes en se frayant un chemin à grands coups de klaxon. Le Parti, nouvelle classe dirigeante, n’avait pas été long à reprendre les vieilles habitudes impériales.

[…]

Les étrangers ayant été chassés de la ville depuis la chute de Nankin, en 1949, nous faisions figure de curiosité. Dès qu’ils nous apercevaient, les enfants nous montraient du doigt et se mettaient à hurler : « Wai-kouo-jen ! Wai-kouo-jen ! » (étrangers), voire : « Ta-pi-tseu ! » (longs nez) et à nous interpeller de bruyants « ha-lo ! » Cela entraînait immanquablement des attroupements de badauds qui finissaient par bloquer la circulation. Les étrangers bruns étaient parfois épargnés, mais les blonds, et surtout les blondes et les rousses, pouvaient causer de véritables émeutes. Il arrivait qu’un paysan subjugué demandât à nous toucher, pour s’assurer qu’il ne rêvait pas, nous disant, en manière d’excuse : « Vous êtes le premier que je vois… »

C’est dans ce cadre que se déroulèrent les deux années que je passai à Nankin et où je fus témoin, à partir du mois de mai 1966, des premiers soubresauts de la « révolution » «culturelle», sans en mesurer la gravité…

[…]

L’ARRIVÉE À NANKIN

[…]

Notre arrivée à Nankin fut célébrée par diverses autorités de la ville. Nous fûmes d’abord invités à un banquet par le recteur de l’université, K’ouang Ya-ming, géant à l’allure pateline, qui nous fut présenté comme un « grand marxiste ». Ce fut ensuite au tour du maire de Nankin de nous recevoir dans un luxueux restaurant situé sur une île au milieu du lac du parc Hsuan-wou, parc que j’aurais par la suite l’occasion de fréquenter régulièrement. Chaque banquet nous était annoncé au moyen d’un carton d’invitation spécialement imprimé pour l’occasion, qui nous était remis solennellement par un de nos « interprètes » – nos collègues enseignants. Ces banquets étaient moins tant destinés à nous accueillir ou à nous faire honneur qu’à rehausser le prestige de ceux qui les organisaient auprès de leurs commensaux chinois. Ils étaient aussi l’occasion pour les bureaucrates de se goberger gratuitement des meilleurs mets de la cuisine chinoise, au nom de « l’amitié entre les peuples ». Les étrangers étaient répartis autour de tables rondes en nombre égal à celui de leurs homologues chinois, selon une savante mathématique hiérarchique observée par un maître de cérémonie invisible.

[…]

La place de chacun était signalée par un petit carton calligraphié de la main d’un subalterne réputé pour l’élégance de son écriture. Le thé apéritif et le repas se passaient en échanges de banalités, lieux communs et fadaises sur « l’amitié franco-chinoise», la «construction du socialisme», notre goût pour la cuisine chinoise, etc.

[…]

Aux quatre étudiants en chinois, dont j’étais, vinrent se joindre divers experts étrangers recrutés en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne ou à Cuba, soit parce qu’ils étaient des professionnels de l’enseignement à l’étranger, soit parce qu’ils étaient maoïstes. Il faut noter à ce propos que le contact avec la réalité de la dictature stalinienne ne leur dessilla pas les yeux et qu’ils continuèrent jusqu’au bout à défendre leurs convictions totalitaires.

[…]

Une fois, en me baladant dans le quartier du temple de Confucius, l’ancien quartier des plaisirs, célèbre avant la « libération » de 1949 pour ses « bateaux fleuris » – bordels flottants qui sillonnaient la rivière bordant le quartier –, j’eus la chance de découvrir le seul débit de boissons de la ville ayant une vague ressemblance avec un bar. L’établissement possédait en effet un comptoir sur lequel était installée une antique pompe à bière à main. J’y retournai deux ou trois fois, mais l’obligation de manger de la charcuterie pour pouvoir consommer de l’alcool finit par me décourager.

A mes deux classes étaient affectés deux enseignants de chinois, Tchang Pen […] et Lou Han-en […]. Leur niveau de français était si faible qu’ils se retrouvèrent vite cantonnés dans le rôle d’assistants, voire de répétiteurs. Dans tout le département de français, un seul professeur, Ho Jou […], parlait un français impeccable. Il avait vécu de longues années en France dans les années 1930 et avait côtoyé Paul Valéry. Il s’exprimait dans un français élégant qui était un régal. C’est lui qui avait été désigné pour traduire les Œuvres de Mao en français. C’est donc à lui que nous devions l’ineffable formule serinée par les maoïstes français – « la révolution n’est pas un dîner de gala » –, qu’il avait trouvée pour traduire la phrase toute bête de Mao : « La révolution, ce n’est pas inviter des gens à manger. »

[…]

Les assistants chinois assistaient… à tous nos cours. Quand je m’en inquiétai, ils me répondirent qu’ils voulaient améliorer leur niveau. Assez vite je ne prêtai plus attention à cette surveillance qu’au début j’avais trouvée assez gênante. Les assistants somnolaient dans le fond de la classe, ne semblant guère s’intéresser à ce que je racontais.

[…]

[D]ès que le bourdon annonçant la fin des cours retentissait, nous enfourchions nos vélos et rentrions déjeuner à l’hôtel. Peu après notre arrivée, nous avions bataillé pour obtenir le droit de manger avec nos étudiants. On nous avait répondu que les étudiants et les enseignants ne mangeaient pas à la même cantine. Nous allâmes donc manger à la cantine des professeurs, debout, à toute allure. Mais la nourriture était si mauvaise que nous renonçâmes bien vite et rentrâmes définitivement déjeuner à l’hôtel.

Le bourdon qui annonçait la fin des cours était émis par un haut-parleur fixé dans la classe au-dessus du tableau noir. A chaque interclasse, ce haut-parleur diffusait aussi les émissions de la radio de l’université, faites de discours, de slogans, de la lecture du dernier éditorial de l’organe officiel du Parti, Le Quotidien du Peuple, et de musique militaire. Si nous ne l’avions pas encore compris, l’université était une grande caserne servant à formater les esprits des étudiants appelés à devenir les cadres du régime. Il n’était pas rare de voir des classes se déplacer d’un bâtiment à un autre, au pas cadencé, en rangs par deux, en chantant les airs martiaux à la mode : Hong tsiun pu p’a (« L’Armée rouge n’a pas peur »), Wo sheuyi ko ping (« Je suis un soldat »), Ta hai hang hsing k’ao touo cheou (« Pour naviguer sur l’océan, il faut un timonier »), Tongfang hong (« L’Orient est rouge »), etc. Tous les membres de l’université portaient obligatoirement un insigne – rouge pour les profs, blanc pour les élèves –, qui établissait une stricte hiérarchie entre eux. L’insigne comportait les quatre caractères Nan king ta hsiue (« Université de Nankin»), écrits de la main de Mao. Cet insigne devait être arboré quand nous franchissions les portes du campus, afin que les gardiens pussent nous identifier. A notre départ, on n’oublia pas de nous demander de restituer les précieux insignes, afin qu’ils ne tombent pas entre les mains d’espions à la solde de l’impérialisme américain ou du révisionnisme soviétique qui auraient pu s’en servir pour s’introduire frauduleusement dans l’université.

Lassé d’entendre hurler des slogans à chaque interclasse, un beau jour je grimpai sur le bureau et déconnectai le haut-parleur. Je sentis un frisson d’effroi parcourir l’échine de mes étudiants, mais personne n’osa rebrancher le haut-parleur.

Nous commençâmes à faire la classe avec les manuels en usage dans l’université avant notre arrivée. Ces livres racontaient dans un français rigide des historiettes dont l’intrigue se déroulait en Chine et dont les héros étaient tous chinois. Autant dire que la réalité française en était totalement absente. Les textes étaient surtout destinés à véhiculer la vulgate maoïste et, accessoirement, à enseigner la langue française.

[…]

Quelque temps plus tard (en octobre 1964) arriva à Nankin un dernier condisciple desLangues O’, que des affaires pressantes avaient empêché de quitter Paris en même temps que nous : René V. Il se vit confier une classe de 3e année, des étudiants âgés de 20 ans, comme lui, dont certains avait un niveau de français remarquable. Cela le décida à utiliser des matériaux pédagogiques plus vivants : un peu d’Alexandre Dumas et quelques coupures de presse… On lui intima l’ordre de cesser. Il rappela que lors des réunions à l’ambassade, à Neuilly, il avait été promis que les enseignants seraient non seulement libres de leur pédagogie mais aussi logés dans l’université avec leurs jeunes collègues chinois. On lui opposa les arguments habituels, et la situation dégénéra : René annonça à ses étudiants qu’il se mettait en grève pour ces deux raisons et il dessina au tableau un petit personnage avec un chapeau conique, expliquant que c’était l’image idiote des Chinois en Occident ; puis, à côté, il dessina le même visage avec le chapeau à l’envers, comme un entonnoir planté dans la tête, pour souligner qu’il en avait ras-le-bol du bourrage de crâne que les textes choisis par l’université déversait dans la tête de ses étudiants. Les cadres de l’université lui expliquèrent qu’« en Chine on ne faisait pas grève », mais – après une ultime clarification avec ses élèves (fatalement victimes de cet affrontement, comme certains vinrent le lui expliquer) –, il tint bon et sa grève dura trois mois. Après quoi on lui proposa de déménager à Foutcheou. Mais, écœuré et fatigué, René déclara que cette proposition arrivait trop tard et qu’il préférait désormais rentrer en France. Un compromis fut négocié : retour par le Transsibérien et non en avion. Je lui avais proposé de me solidariser avec lui pour exiger, moi aussi, mon rapatriement. Mais il m’en dissuada car, selon lui, j’avais réussi là où il avait échoué : j’avais entre-temps établi un lien d’amitié avec une de mes élèves.

Un jour, tandis que René et moi déjeunions ensemble au restaurant de l’hôtel, un touriste étranger qui avait une vague ressemblance avec Guy Debord traversa la pièce. Je demandai alors à René s’il connaissait les situationnistes. Il me répondit : « Oui, et pour cause. » C’est ainsi que j’appris que lui-même était « situ ». Il me prêta, brièvement, le dernier numéro de l’IS qui venait de paraître, me demandant d’être discret, car il n’était « pas venu ici pour faire du prosélytisme ».

VERS LA FIN du premier semestre, en janvier 1965, dans l’un des deux cahiers de devoirs que les élèves me remettaient en alternance pour correction, je remarquai qu’une élève avait fait preuve d’originalité dans sa façon de traiter l’exercice et tentait par ce biais d’attirer mon attention. A l’exercice suivant, elle colla une minuscule photo d’elle dans son cahier et se mit à me poser, par l’intermédiaire des exercices («Faire des phrases avec les mots suivants… », «Répondre aux questions…», etc.), des questions timidement indiscrètes. Au cours suivant, certain qu’elle prenait ainsi de gros risques – vu la surveillance sévère dont nos étudiants étaient l’objet –, je rendis tous les cahiers aux élèves, sauf le sien. À la fin de la classe, tous ses condisciples étant partis, elle resta la dernière pour me réclamer son cahier. Je le lui remis, en précisant que j’avais conservé la photo, et je lui conseillai de se montrer plus prudente à l’avenir. J’identifiai du même coup l’auteur de ce clin d’œil: Hsi Hsiao-jeou, une toute jeune fille à l’air mutin. Elle portait encore de longues nattes et était vêtue avec une touche d’originalité, pour autant que le permettait le rigorisme puritain imposé par le régime.

J’avais pris conscience du strict contrôle auquel étaient soumis les étudiants lorsqu’un jour où je faisais la classe, non pas dans le grand immeuble habituel mais dans la maisonnette du 4, Combat-de-Coqs, une de mes élèves vint me trouver à la sortie du cours, en larmes. Il s’agissait de Cheu Tch’ang-mei […], la plus jolie fille de la classe, mais surtout la meilleure en français, à qui j’avais tendance à m’adresser en priorité dans les exercices de conversation. Elle me supplia de cesser de l’interroger car elle était la victime des sarcasmes de certains élèves. Je lui demandai de me désigner ceux qui la persécutaient, mais elle refusa d’en dire plus. Je cessai donc de lui poser des questions. Quant à elle, qui avait été jusque-là joyeuse et pleine d’entrain en classe, elle demeura désormais silencieuse, l’air abattu et la mine renfrognée, me faisant mesurer à quel point les reproches qu’on lui avait adressés avaient dû être sévères.

[…]

Le week-end arriva et les bureaucrates insistèrent énormément pour que nous rentrions à Nankin nous reposer (nous n’étions pas fatigués du tout), nous laver (nous aurions pu nous contenter d’une toilette de chat pendant encore une semaine). Nous eûmes beau refuser, rien n’y fit. Nous vîmes venir « nos » voitures américaines et acceptâmes finalement de retourner à Nankin pour deux jours. Les étudiants, eux, restaient sur place. J’appris par la suite, de la bouche de Hsiao-jeou, que la raison principale du refus initial de nous laisser partir au travail manuel avec nos étudiants était que notre présence interdisait les meetings propres au matraquage idéologique qui devait obligatoirement accompagner un séjour de deux semaines au travail manuel. D’où l’insistance particulière pour que nous quittions les lieux au moins deux jours, afin que cette pause servît à rattraper toutes les réunions (critique, autocritique, enseignement, bilan, etc.) manquées pendant la première semaine.

[…]

Hsiao-jeou avait été admise si jeune à l’université parce qu’elle avait fait des études brillantes au lycée. A l’université, Hsiao-jeou n’utilisait pas son prénom officiel, trop élégant pour les bureaucrates pseudo-prolétariens qui faisaient régner l’ordre idéologique dans l’établissement, et préférait se faire appeler […], qui se prononçait aussi Hsiao-jeou, mais signifiait, plus modestement, « Petite douce ».

[…]

Un jour, nous envisageâmes le moment où, mariés, Hsiao-jeou et moi pourrions vivre tous les deux en France. Et nous plaisantâmes sur le fait qu’elle n’aurait plus que moi avec qui parler nankinois.

A ce sujet, un ami m’a demandé récemment si en cherchant à me fréquenter, Hsiao-jeou avait en tête le désir de quitter la Chine. Je lui ai répondu que non, car la communication était si verrouillée par le pouvoir qu’une étudiante de Nankin n’avait aucun moyen d’appréhender ce à quoi pouvait ressembler la vie en Occident.

[…]

Comme notre relation était entièrement clandestine, il nous fallut mettre au point un système de communication discret. Au début, nous nous écrivions, elle en utilisant des enveloppes que j’avais écrites de ma main – ce qui pouvait passer pour une manie de philatéliste –, moi avec des enveloppes écrites de la sienne. Une enveloppe vide signifiait : « Rendez-vous samedi prochain à 18 heures, au parc Hsuan-wou, sur la grande digue qui longe le lac. » Ce système fonctionnait assez bien, mais nous décidâmes rapidement de trouver autre chose, car mes deux erreurs commises à la ferme aux mûriers avaient éveillé les soupçons des bureaucrates.

Hsiao-jeou fut en effet bientôt soumise à des pressions de ses supérieurs. Périodiquement, elle était convoquée par son « instructeur politique », pour parler de la pluie et du beau temps, de ses progrès idéologiques, de ses éventuels soucis et, incidemment, de ce qu’elle pensait de moi. L’instructeur politique était un enseignant qui dispensait les cours de marxisme-léninisme, mais c’était surtout une sorte de confesseur chargé de sonder les âmes afin d’y déceler la moindre trace d’hérésie, doublé d’un psychologue comme en utilisent les armées pour aider les recrues à surmonter le stress de la guerre. L’entrée dans une université, aussi prestigieuse fût-elle, n’était pas sans rappeler l’enrôlement dans un régiment, avec sa discipline et surtout la pression morale constante exercée sur les consciences qu’elle impliquait. Les étudiants les plus fragiles avaient besoin de se confier pour supporter pareille tension.

[…]

Une autre fois, Hsiao-jeou vint à notre rendez-vous avec sa jeune sœur de 8 ans, Hsiao-yu, qui fut tout étonnée par ma « tête d’étranger ». Les parents de Hsiao-jeou, malgré les craintes du danger que les fréquentations de leur fille faisaient peser sur eux, se montrèrent très tolérants et lui dirent, en substance : « Tu prends un gros risque mais si c’est pour ton bonheur, nous ne t’interdisons pas de le fréquenter. »

[…]

Puis vint la rentrée. Hsiao-jeou passa en deuxième année et je n’eus plus la possibilité de la voir en classe tous les jours. Je continuai à enseigner aux étudiants de première année, avec les mêmes assistants, Tchang Pen et Lou Han-en. Au fil des mois, les relations avec ces deux personnages prirent un tour différent. Tchang Pen était un grand type à lunettes, maussade, méfiant. Malgré mes efforts, je ne parvins jamais à resserrer nos liens. Il semblait avoir pris pour argent comptant toutes les mises en garde qu’on avait dû lui infliger sur les dangers de la fréquentation du représentant de la décadence bourgeoise que j’étais. Il ne manquait pas une occasion de me lancer une petite pique sur nos mœurs étranges.

[…]

Au cours de l’hiver 1965-66, je continuai de rencontrer Hsiao-jeou de temps en temps, toujours dans la clandestinité la plus totale.

[…]

LA SITUATION se gâta brusquement quand Hsiao-jeou fut convoquée chez le directeur du département des langues étrangères, Li Hsin […] qui se montra plus insistant et, surtout, plus menaçant. Li Hsin était un petit apparat-chik pète-sec, que nous rencontrions seulement lors des réunions importantes et qui jouait parfaitement son rôle d’implacable commissaire politique.

[…]

La pression était montée d’un cran. Hsiao-jeou prit peur et me demanda de mettre fin à notre relation. Elle me dit que si nous nous faisions prendre, elle serait exclue de l’université et que ses parents risquaient de perdre leur logement, leur emploi ; sa petite sœur, elle, risquait de ne jamais pouvoir poursuivre d’études. Devant la gravité du danger, j’acceptai de ne plus la revoir.

[…]

À Chouang-men-leou, je disposais d’une chambre immense avec salle de bain et W.-C., équipée de radiateurs de chauffage central. Une domestique venait y faire le lit et le ménage tous les matins. Exaspérés par cette pratique, où nous voyions surtout un moyen de surveillance, nous refusâmes bientôt de laisser nos clefs et fermâmes nos portes à double tour pour empêcher l’accès à nos chambres.

[…]

Au fil des mois, les relations avec l’université allèrent en se dégradant. Il y avait à cela des raisons générales. Nous comprîmes assez vite que nous étions perçus comme des espions, des ennemis. Nous venions d’un pays occidental : nous étions donc forcément des « agents de l’impérialisme ». Tout avait été mis en œuvre pour que nous ne puissions nouer les moindres liens d’amitié avec quiconque. Nous étions logés dans une résidence de luxe interdite aux Chinois, nous touchions des salaires de ministre, nous étions transportés dans des voitures américaines, etc. Mais surtout, comme Hsiao-jeou me l’apprit par la suite, nos collègues et nos étudiants chinois avaient été sévèrement mis en garde, dès avant notre arrivée, contre le danger que nous représentions. Nous ne serions donc jamais admis à partager la vie quotidienne des Chinois qui nous entouraient, voire seulement à nous rapprocher d’eux. On nous révéla plus tard qu’outre cette mise en garde préliminaire étudiants et enseignants étaient soumis régulièrement à des réunions où ils étaient informés de nos « méfaits » (la cuite de Roger, l’avortement d’Odile, etc.), afin d’entretenir leur méfiance à notre égard.

Il y eut ensuite divers incidents qui aggravèrent encore les relations. Nous n’étions qu’à trois cents kilomètres de Shanghaï et y avions fait un premier voyage en train quand l’un d’entre nous apprit qu’on pouvait aussi s’y rendre par bateau. Il alla sur le port acheter des billets pour les vacances suivantes. La veille du départ, un des bureaucrates de l’université vint nous rembourser nos billets. Ils nous avaient été « vendus par erreur », il n’y avait « plus de place sur le bateau », qui avait été « réservé pour un congrès »… Autant de mensonges qui signifiaient : il n’est pas question que vous organisiez vos voyages librement. Les déplacements en Chine étaient interdits aux Chinois sans autorisation spéciale. Pour les étrangers, ils étaient strictement limités. Une dizaine de grandes villes nous étaient ouvertes, celles qui étaient dotées d’un grand hôtel de luxe (soviétique) : Pékin, Tien-tsin, Hsi-an, Louo-yang, Shanghaï, Sou-tcheou, Hang-tcheou, Wou-hsi, Canton et quelques autres. Les tentatives de descendre dans de petits hôtels « chinois » bon marché se soldaient généralement par un échec. Avant de voyager, il fallait se rendre au commissariat de police pour se faire délivrer un laissez-passer où figurait la liste des villes que l’on comptait visiter, avec dates et durée du séjour. Faute de ce document, on ne pouvait ni acheter de billet ni monter à bord d’un train. Des flics prévenus à l’avance se tenaient à l’entrée de la gare et vérifiaient nos ausweis. Le Yunnan, limitrophe du Vietnam, alors en guerre, nous était totalement interdit.

Désireux d’aller à Pékin voir les amis, je me rendis au commissariat central de Nankin pour demander un laissez-passer. L’officier qui me reçut se mit à me poser mille questions indiscrètes et à se montrer si méfiant et arrogant que je finis par lui lancer : « Vous me faites perdre mon temps ! », avant de sortir sans le saluer. Le sbire n’avait sans doute jamais été traité de la sorte. Il décida de se venger en me faisant savoir que je n’obtiendrais mon laissez-passer que si je revenais le chercher moi-même. Il avait le pouvoir ; je fus obligé de céder.

[…]

L’université organisa des « visites culturelles ». Nous fûmes ainsi invités à nous rendre dans une « commune populaire » des environs. L’essentiel de la visite consista en une réunion avec les bureaucrates qui administraient ladite commune et qui répondirent à nos questions en récitant le bréviaire productiviste maoïste. Ce fut la première occasion de constater que la grande salle de réunion de toute « unité » (entreprise) était une « salle des rites » (li-t’ang), comme on l’appelle souvent. Si elle sert aux réunions quelque peu solennelles, elle sert surtout à l’accomplissement du cérémonial fédérateur par lequel le pouvoir en place confirme son autorité. La salle est décorée des portraits des dirigeants passés ou présents à l’honneur : Mao au centre, bien sûr, mais souvent aussi Marx, Engels, Lénine et Staline. C’est la pièce où l’on accroche les bannières, les récompenses, les décorations, les diplômes. C’est celle que l’on décore avec les derniers slogans en vigueur. En somme, il y règne une atmosphère religieuse où il ne manque que l’odeur de l’encens pour lui conférer le parfum d’éternité qui paralyse définitivement les esprits.

Nous visitâmes en outre un abattoir de porcs, une usine de camions… et divers autres lieux de production dont je ne me souviens plus.

Lassé de ces rituels balisés où nous n’apprenions rien, je décidai un beau jour de ne plus participer aux visites. C’est ainsi que je manquai la visite de la prison de Nankin, celle du Pont du Tigre. Mes collègues me firent un compte-rendu de la visite, pendant laquelle ils avaient été frappés par l’expression de révolte contenue des hommes et d’abattement proche de la prostration des femmes. Plus tard, au cours de mes promenades, j’allai me promener aux abords du Pont du Tigre et je pus constater que les murs grisâtres de la geôle ressemblaient à s’y méprendre à ceux de la Santé à Paris.

[…]

Je donnerai un autre exemple de la cassure qui existait entre nous, enseignants français, et nos collègues chinois. Peu après notre arrivée, ceux parmi les Français qui écoutaient la radio avaient appris que la Chine venait de faire exploser sa première bombe atomique, le 16 octobre 1964. C’était un exploit technique surprenant dans un pays sous-développé aussi pauvre que la Chine. Le lendemain, l’un d’entre nous demanda à l’un de ses collègues chinois ce qu’il en pensait. Réponse : « Je n’en pense rien, je n’ai pas encore lu les journaux… » Autrement dit, il n’est pas question que j’en dise quoi que ce soit tant que je ne connais pas la version officielle – celle du Parti – de l’événement.

Etudiants en chinois à Paris, nous n’étions pas tant venus en Chine pour enseigner le français que pour nous perfectionner en chinois. Peu après notre arrivée, nous réclamâmes donc qu’on nous affectât un professeur. Ce fut encore une partie de bras de fer où nous dûmes menacer de nous mettre en grève pour obtenir satisfaction. On nous plaça entre les mains d’une dame Tchao (son prénom m’échappe) qui nous dispensa un cours hebdomadaire. La dame, âgée d’une quarantaine d’années, semblait intelligente et ne manquait pas de charme. Mais sa pédagogie était aussi aride que l’enseignement du latin que j’avais connu au lycée autrefois. Elle attendait de nous l’apprentissage par cœur de formules idiomatiques en quatre caractères dignes de la maternelle, dont bon nombre étaient des slogans maoïstes. Nous ne fûmes pas longs à déserter ses cours.

Je ne la revis que des mois plus tard, après l’éclatement de la « révolution » « culturelle ». Alors que je me promenais dans les allées du campus de l’université, où tous les cours s’étaient arrêtés, je la vis juchée sur un banc en train de haranguer un petit groupe d’étudiants. Son visage, d’ordinaire très amène, était si crispé par la « haine de classe » avec laquelle elle criait que je faillis ne pas la reconnaître. Elle-même, gênée d’être surprise dans ce rôle d’activiste exaltée auquel elle ne nous avait pas habitués, baissa d’un ton. Je compris ce jour-là que la gentille prof de chinois qu’on nous avait attribuée était en fait une pure et dure du Parti, qui avait sans doute été choisie pour accomplir cette tâche ingrate parce qu’elle était bardée d’une cuirasse qui la mettait à l’abri de nos influences impérialistes délétères.

[…]

La routine de l’enseignement occupait le plus clair de nos journées. Quelques incidents émaillèrent toutefois notre séjour. J’étais équipé d’un très mauvais appareil photo avec lequel j’arpentais les quartiers de la ville. Un jour, je découvris au voisinage de notre hôtel une rue pavée à l’ancienne qui longeait un grand mur nu. Il avait plu, les pavés étincelaient dans le soleil couchant, je pris quelques clichés et continuai à avancer. En arrivant à hauteur du porche qui perçait le long mur, un bidasse en faction, armé d’une mitraillette, se précipita sur moi, tremblant de peur, et m’intima l’ordre de le suivre à l’intérieur de ce que je découvris être… une caserne ! J’avais photographié, sans m’en rendre compte, des installations militaires, j’étais étranger – donc un dangereux espion –, il fallait m’arrêter. On me fit entrer dans la loge du gardien, et le troufion appela un officier qui entreprit de m’interroger. Comme je commençais alors à me débrouiller en chinois, j’expliquai qui j’étais, où je travaillais… Il me confisqua l’appareil photo et me laissa repartir. Quelques jours plus tard, l’université me rendit l’appareil et les négatifs des films sans un mot de commentaire. Sur les photos, on n’avait évidemment trouvé qu’un mur et d’artistiques pavés qui n’avaient rien de militaire.

[…]

Outre les nombreuses petites cliniques et autres « consultations » tenues par des médecins traditionnels pratiquant l’acupuncture et la phytothérapie, il y avait à Nankin deux grands hôpitaux : un hôpital de « médecine occidentale » et l’autre de « médecine chinoise». Lorsque je demandai à consulter un dentiste, on me conduisit d’autorité à l’hôpital de médecine occidentale. Le simple fait d’être un « expert étranger » me donnait le droit d’être reçu dans le service réservé aux cadres du régime (plus propre, mieux équipé que le reste de l’hôpital) et de passer devant tout le monde.

[…]

Je vérifiai ce jour-là que le mur invisible qui nous séparait de notre entourage chinois – collègues enseignants, élèves, personnel de l’hôtel – avait été érigé par les bureaucrates paranoïaques de l’université et que, en l’absence de ce mur, les relations avec les gens auraient été simples, hospitalières, amicales.

Cette paranoïa avait d’ailleurs fini par être contagieuse. Lorsque nous quittâmes l’Hôtel de Nankin pour aller nous installer à Chouang-men-leou, où les travaux de rénovation avaient pris des mois, nous étions persuadés que tout ce temps avait été notamment utilisé à truffer les murs de nos chambres de micros. Et nous de les sonder pour tenter de découvrir les appareils espions. Nous ne trouvâmes rien et finîmes toutefois par nous moquer de la présence éventuelle de micros quand nous eûmes constaté la nullité générale de nos collègues chinois en français : ils ne comprenaient pas la moitié de ce que nous disions quand nous articulions, lentement, dans le français châtié qui sied à des professeurs ; comment auraient-ils compris un mot de la langue à débit rapide, truffée de jeux de mots et d’argot, que les jeunes intellos français que nous étions utilisaient couramment entre eux ?

Sur le sujet de la paranoïa contagieuse, je parlerai aussi de l’acquisition d’un agrandisseur photographique. Au début de notre séjour, nous portions nos pellicules à développer chez un des photographes de la ville. Puis, refusant de laisser voir nos photos par les autorités, nous décidâmes d’acheter tout un matériel de développement et de tirage des photos – bacs, produits chimiques et un grand agrandisseur professionnel. Un cagibi attenant à la chambre de Marie-Hélène, qui ne lui servait à rien, fut transformé en laboratoire. Et à nos heures perdues, Marie-Hélène, Georges et moi développions et tirions nos photos nous-mêmes.

Un soir, quelques collègues français et moi allâmes dîner au Da-san-yuan, un des grands restaurants de Nankin, installé sur l’avenue Sun Yat-sen, non loin de Kou-leou, la tour du Tambour. Nous étions cinq ou six autour d’une table ronde. À côté de nous, un groupe d’ouvriers arrosait je ne sais quel événement par de joyeuses libations. À un moment, un des noceurs voisins se penche vers notre table et commence à nous poser les questions d’usage : « D’où venez-vous ? Comment se passe la vie en France ? » Peu après, un serveur du restaurant vint intimer à notre interlocuteur de le suivre. L’homme s’exécuta. Trouvant la manœuvre étrange, je finis par me lever de table, moi aussi, pour rejoindre le quidam. L’homme était en train de se faire sermonner par deux personnages patibulaires en qui je n’eus aucun mal à reconnaître des flics en civil. Je tentai de m’interposer mais la victime, craignant que mon intervention n’aggravât encore son cas, me pria de ne pas me mêler de cette affaire. Puis il se mit à égrener en larmoyant, trépignant de peur comme un enfant : « J’aime le Parti ! Vive le Parti ! » et autres slogans propres à apaiser la vindicte des sbires bureaucratiques. Nous venions d’être témoins d’un exemple banal de la terreur ordinaire exercée par le Parti « communiste » sur les simples citoyens désireux de nous approcher.

[…]

Hsiao-jeou et moi avions conscience de nous enfermer dans une fréquentation clandestine dont nous ne savions pas comment sortir. C’est alors que nous (les Français de Nankin) eûmes la visite de Jean-François B. et de sa récente épouse chinoise, Wen. Jean-François, étudiant suisse, avait suivi les cours de chinois de première année aux Langues O’ avec moi, mais n’avait pas attendu deux ans pour partir en Chine. Quand nous arrivâmes à Pékin, il était là depuis un an et parlait déjà couramment chinois. Peu après son arrivée, il avait fait la connaissance d’une Chinoise, médecin. Les bureaucrates avaient aussitôt interdit à la jeune femme de le fréquenter. Mais grâce à un intermédiaire complaisant, les amoureux avaient réussi à maintenir le contact entre eux, et même à se rencontrer une ou deux fois clandestinement. Ils avaient alors mis au point un stratagème ingénieux pour placer les autorités devant le fait accompli. Avec la complicité de l’ambassadeur de Suisse, la jeune femme avait été invitée à la réception donnée à l’ambassade à l’occasion de la fête nationale suisse, le 1er août. L’ambassadeur avait profité de la présence du ministre des Affaires étrangères Tch’en Yi pour lui présenter, le plus naturellement du monde, les deux fiancés. Ce tour de passe-passe accompli, les deux tourtereaux bénéficièrent dès lors d’une protection totale contre les tracasseries de l’administration dont dépendait Wen. Ils purent dès lors se rencontrer à nouveau et finalement se marier.

C’est peu après que j’eus l’occasion de les rencontrer. Sur ce point, nos souvenirs respectifs divergent. Quant à moi, j’ai le souvenir d’un dîner à Nankin. Jean-François, d’un dîner à Pékin. Toujours est-il que, mis au courant de la situation dans laquelle Hsiao-jeou et moi nous trouvions, Jean-François me dit aussitôt que continuer à nous voir secrètement était très dangereux pour Hsiao-jeou et que nous devions trouver le moyen de sortir de la clandestinité en faisant intervenir l’ambassade de France à Pékin.

J’en parlai à Hsiao-jeou et lui proposai de partir pour Pékin avec moi, ou encore d’organiser une grande fête dans notre résidence pour annoncer nos fiançailles. Hsiao-jeou, craignant que l’un ou l’autre de ces coups d’éclat n’attirât des ennuis à sa famille, préféra que nous procédions progressivement. Il fallait donc commencer par faire semblant de nous rapprocher. Je simulai la maladie et lui écrivis, lui demandant de venir me voir. Elle vint donc un samedi après-midi jusqu’à ma chambre, resta quelques minutes et s’en retourna chez elle. Nous nous retrouvâmes au parc le lendemain, un dimanche. Elle n’avait pas été inquiétée et nous passâmes un long moment ensemble, enlacés. Ce fut la dernière fois que je la vis.

[…]

Je reçus peu après une lettre de Hsiao-jeou, qui lui avait été dictée par les autorités, me demandant de ne plus chercher à entrer en contact avec elle. Je décidai alors de m’adresser à l’autorité suprême de Nankin : la mairie. Je ne réussis pas à aller plus loin que la loge du gardien. Un sous-fifre fut appelé qui enregistra ma demande, à laquelle il ne fut jamais donné suite.

Un de mes collègues chinois que j’interrogeai me répondis que le père de Hsiao-jeou avait été muté et quil avait quitté Nankin avec toute sa famille. C’était, je le compris par la suite, un pur mensonge : à partir du moment où l’on entre à l’université, on n’appartient plus à ses parents mais on dépend entièrement de cette « unité » administrative.

Entre-temps, au mois de mai 1966, la « révolution » « culturelle » avait éclaté. Commencé à bas bruit dès la fin 1965 par la critique d’une pièce de théâtre, le mouvement pris soudain de l’ampleur. Les cours cessèrent peu à peu, et les différentes factions de la bureaucratie commencèrent à s’affronter en lançant les unes contre les autres divers mouvements de « gardes rouges » recrutés parmi les lycéens et les étudiants. Comparée à cette immense manipulation, qui ne faisait que commencer et qui allait mettre la Chine à feu et à sang durant plusieurs années, mon histoire de cœur était peu de chose pour les bureaucrates auxquels je m’étais adressé et qui, on s’en doute, étaient plus préoccupés de sauver leur peau que de m’aider à régler mon affaire.

[…]

Un soir d’été, l’un d’entre nous avait organisé un pot dans le jardin de notre hôtel. A la fin de la soirée, Roger, qui avait une bonne descente et avait un peu trop bu, voulut manifester son amitié à l’un des employés qui nous servaient. Mais il lui donna une telle bourrade dans le dos que l’homme prit cela pour un geste inamical et alla se plaindre à sa hiérarchie. Dès le matin, une jeep de la police venait chercher Roger et l’emmenait au commissariat central. Nous téléphonâmes aussitôt à notre ambassade à Pékin pour demander à nos consuls d’intervenir. Roger fut libéré dans l’après-midi après avoir signé une lettre d’excuses.

Un soir du printemps 1966, Monique, qui depuis la séparation d’avec son mari vivait seule avec ses deux enfants, m’invita à boire un verre chez elle après dîner. Les enfants dormaient dans la pièce à côté. Nous bavardâmes longuement. Je fus encore invité à passer la soirée chez elle une ou deux fois et nous finîmes par coucher ensemble. Dès lors, un ou deux soirs par semaine, nous passions la nuit dans le même lit, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Seule précaution pour que cette liaison restât secrète, chacun devait être rentré chez soi avant l’heure du lever. En fait de précaution, il en manqua une : l’utilisation d’un contraceptif. Monique avait dix ans de plus que moi, je m’en étais entièrement remis à elle sur ce chapitre. Résultat, elle ne fut pas longue à se retrouver enceinte et demanda aussitôt à consulter à l’hôpital pour se faire avorter. Mais l’université refusa de l’aider dans ses démarches : vous êtes séparée de votre mari depuis un an, comment pouvez-vous être enceinte ? lui opposa-t-on. Pour avorter, il fallait un père. Et comme il n’était pas question que j’apparaisse puisque j’étais censé vouloir épouser une de mes élèves, Monique dut renoncer. Le retour en France était pour bientôt ; elle décida de se faire avorter une fois rentrée au pays.

La guerre du Vietnam faisait rage et, du fait de la présence de quelques staliniens parmi les enseignants étrangers, nous finîmes par nous laisser influencer par la propagande anti-américaine officielle. Cette propagande prenait notamment la forme d’immenses affiches guerrières placardées à tous les carrefours. L’un d’entre nous eut alors l’idée de récolter des fonds pour les envoyer au Vietnam. Ainsi, chaque mois, nous nous cotisions et j’allais à la poste envoyer un mandat au « camarade » Hô Chi Minh, Hanoï. Je ne sais si cet argent parvint jamais à l’illustre dictateur. En tout cas, il ne nous adressa aucun avis de réception. Notre élan charitable ne fut d’ailleurs pas long à retomber, et nous cessâmes bientôt d’envoyer des mandats.

*

Un an après notre arrivée, à la rentrée 1965, un nouveau contingent d’enseignants nous avait rejoints. Depuis notre départ d’Europe, des accords culturels avaient été signés par la Chine avec divers Etats occidentaux et cette nouvelle vague de profs fut composée de « coopérants » – professionnels de l’enseignement à l’étranger détachés par leur institution et qui se retrouvaient mutés en Chine (ou ailleurs) avec des salaires beaucoup plus élevés que dans leur pays. C’est ainsi qu’arrivèrent le ménage suisse Jacquet, dont j’ai parlé plus haut, et un couple de Français, anciens instituteurs, et leurs deux jeunes enfants. Alors que nous nous étions battus pour imposer des méthodes pédagogiques modernes, les coopérants se laissèrent imposer un retour aux vieux manuels maoïstes que nous avions dû utiliser nous-mêmes à notre arrivée et que nous avions réussi à écarter. Ils démontrèrent aussi une grande soumission aux diktats des autorités de l’université. Entre les deux groupes, le conflit fut bientôt ouvert et les coopérants considérés par nous comme des « collabos » et baptisés les « Versaillais ».

À partir du mois de mai 1966, le début de la « révolution » « culturelle » ayant entraîné l’arrêt des cours à l’université, les enseignants étrangers furent contraints à l’oisiveté. Et l’atmosphère de tension perceptible dans toute la ville finit par nous gagner. Nous allâmes acheter en librairie toute une série d’affiches de propagande guerrière et les placardâmes sur les lambris de notre salle à manger : soldats hallucinés montant à l’assaut en brandissant leur fusil et autres images d’Épinal de la « lutte anti-impérialiste ». Nous fûmes bientôt convoqués à une réunion par les responsables de l’université qui nous informèrent que les coopérants s’étaient plaints que lesdites affiches faisaient peur à leurs enfants et nous demandèrent de les enlever. Nous refusâmes évidemment puisque les mêmes affiches ornaient tous les murs de la ville.

Au repas suivant, les affiches avaient été décrochées des murs et la porte de la salle à manger, d’ordinaire toujours ouverte, fermée à clef. C’est alors que nous décidâmes de boycotter la cuisine de l’hôtel. Georges et Marie-Hélène occupaient deux chambres contiguës dans l’hôtel mais n’en utilisaient qu’une. Ils proposèrent d’y installer une nouvelle cuisine-salle à manger où nous préparerions les repas nous-mêmes. Deux volontaires allèrent acheter le matériel nécessaire. Nous partions faire notre marché aux halles chaque matin et commencions à nous préparer nos repas. L’atmosphère était festive. L’entreprise fut bientôt baptisée « commune » de Chouang-men-leou. Les autorités de l’université, n’y comprenant rien, vinrent nous demander la raison de cette sécession. Puis vinrent les représailles. Un matin, l’équipe chargée d’aller faire les courses aux halles se heurta à une fin de non-recevoir. Tous les commerçants avaient reçu l’ordre de ne plus nous servir. Il fallut se rabattre sur les petites boutiques, où les prix étaient moins intéressants. La « commune » dura encore quelques jours puis finit par cesser toute activité, au fur et à mesure que les enseignants étrangers regagnaient leur pays d’origine.

On nous proposa cependant de « participer au travail manuel » comme à chaque début de vacances. J’allai donc faire le terrassier pendant quinze jours sur un terrain du campus de l’université. Contrairement aux fois précédentes, il y avait sur ce chantier des étudiants d’autres départements que celui des langues étrangères. J’y fis ainsi la connaissance d’un étudiant en astronomie qui ne devait pas avoir loin de 30 ans. Il me raconta qu’il avait été actif lors du mouvement des Cents Fleurs [cf. note *] et que, par mesure de précaution, on préférait le laisser végéter à l’université au lieu de lui trouver un emploi. Me sentant en confiance, je décidai de lui parler de la disparition de Hsiao-jeou. Il me dit qu’il était au courant, comme toute l’université ! Quand je lui demandai où elle se trouvait, il me répondit qu’il ne pouvait pas me le dire mais qu’elle appartenait toujours à l’université. Sur le moment, je ne compris pas. Puis je me rappelai une discussion, entendue un jour où je déjeunais à la gargote de l’université, entre deux profs d’un autre département, qui parlaient sans se soucier de ma présence. Il y était question de l’envoi à Li-yang d’un certain nombre de leurs collègues.

En fait, je le compris par la suite, à Li-yang, petite ville située à quelques dizaines de kilomètres de Nankin, se trouvait la réplique de l’université, construite en cas de bombardements massifs des villes par les Américains. Lorsque l’agitation de la « révolution » « culturelle » avait commencé à menacer son pouvoir, le recteur avait eu l’idée d’envoyer une bonne partie des effectifs à l’université bis de Li-yang, en prétextant un exercice de défense passive contre les bombardements. Hsiao-jeou, toujours membre de l’université, devait donc se trouver à Li-yang. J’en eus la confirmation quand quelque temps plus tard, les étudiants, comprenant la manœuvre de diversion du recteur, décidèrent de rentrer en masse à Nankin pour destituer ledit recteur. K’ouang Ya-ming était un personnage important du régime. Son renversement par les gardes rouges fit grand bruit dans toute la Chine et sonna le début des persécutions dont devaient être victimes bon nombre d’enseignants et, à leur suite, de bureaucrates de toutes les institutions.

[…]

Un jour que je passais voir Guillemin à son bureau à l’ambassade, je lui demandai, par pure curiosité, si l’agent du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) à Pékin était bien un certain Esmein [cf. note **] comme le prétendait la rumeur. Guillemin m’intima aussitôt par geste l’ordre de me taire, car il craignait que son bureau – comme le reste de l’ambassade, construite par les Chinois –, ne fût truffé de micros.

[…]

Peu de temps avant mon départ de Hong Kong, je finis par rencontrer une de mes collègues, française, du nom de Ghislaine. Elle était fort jolie et avait les bonnes manières de la bourgeoisie. Fille d’un riche Anglais et d’une Française, elle avait fait ses études dans un collège suisse, où elle avait côtoyé une de mes anciennes camarades des Langues O’, Nguyen Thien Huong. Je fus bientôt invité au « château », une grande villa avec jardin bâtie sur les pentes du Peak, le quartier huppé des hauts de Hong Kong. Le jour de mon départ, elle me fit appeler par les hauts-parleurs de l’aéroport pour me souhaiter bon voyage. Je fus impressionné par cette marque de courtoisie, propre aux puissants. Rentré à Paris, je voulus mettre la bourgeoise à l’épreuve et lui adressai un exemplaire de la brochure De la misère en milieu étudiant, que les situationnistes venaient de faire paraître à Strasbourg. Je reçus en réponse une lettre où s’exprimait sans fard la « haine de classe » des nantis apeurés.

[…]

Au bout de trois mois à Hong Kong, mon visa de touriste, qui ne m’autorisait pas à travailler, arriva à expiration. Je demandai son renouvellement, que l’on m’accorda, mais en me faisant savoir qu’à l’échéance de cette nouvelle période de trois mois, je devrais quitter la colonie. Constatant que la « révolution » « culturelle », loin de s’apaiser, ne faisait que s’intensifier, je renonçai à retourner en Chine et me résolus à rentrer en France. ans

[…]

*

En 1979, treize ans après mon départ de Nankin, une de mes anciennes élèves de l’université vint poursuivre ses études à Paris. J’en profitai pour lui demander des nouvelles de Hsiao-jeou. Elle commença par me servir les mêmes mensonges que j’avais entendus précédemment : le père de Hsiao-jeou avait été muté à l’autre bout de la Chine et avait emmené sa fille avec lui.

[…]

Quelques mois après ma rencontre avec mon ancienne élève chinoise, elle finit par me faire parvenir de Chine une lettre où elle me révélait la vérité. Hsiao-jeou avait d’abord été exilée au Sseu-tch’ouan avec une de ses camarades, Cheu Tch’ang-mei. Au bout d’un an ou deux – ma correspondante ne se rappelait plus la date exacte –, Hsiao-jeou, qui languissait de revoir sa famille, demanda à revenir à Nankin. Elle tomba au beau milieu des affrontements sanglants qui opposaient les différentes cliques de gardes rouges et fut sommée par l’une d’entre elles de se présenter devant une « assemblée de lutte » pour y être critiquée publiquement.

[…]

Hervé Denès

Notes

* Campagne qui dura de février à juin 1957. Mao, désireux de rétablir son influence sur le Parti, invita les intellectuels à critiquer celui-ci. Il déclencha ainsi une vague de contestation qui se solda bientôt par une répression féroce dont furent victimes des centaines de milliers de personnes.

** Jean Esmein publiera plus tard La Révolution culturelle, Le Seuil (1970)